码头文化:重庆性格的底色

|

|||

|

不知道从何时开始,好多重庆人,一开口就是“我们重庆文化就是码头文化”。很多文章也这样胡说,搞得一些外地朋友跑来问我:到底什么是码头文化?这真的就是重庆文化吗? ——当然不是! |

|||

|

码头文化 重庆性格的底色 |

|||

|

|

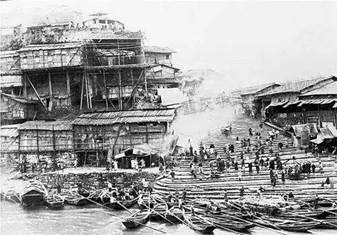

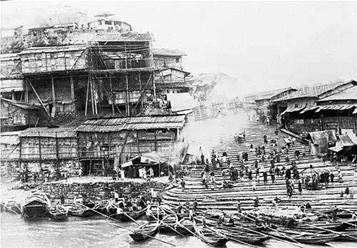

这个是朝天门码头,不是码头文化那个码头。不过,在朝天门码头上有很多袍哥码头。这里是肥缺,重庆各路袍哥必争之地。 |

||

|

必须马上纠正一个错误:码头文化里面的码头,不是停船的码头,而是袍哥码头。 |

|||

|

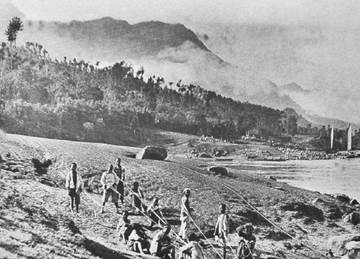

重庆确实曾是万舸云集的水码头。极盛的时候,单单江北刘家台的嘉陵江面,就经常停泊着上万艘大小不同的、各种样式的木船,但是这个水码头,却没有什么自己的专属文化,总不能说船工文化就是重庆文化吧。 而且川江船工,并不属于重庆,他们属于长江。 |

|||

|

这些船工,原籍来自长江、嘉陵江沿岸的所有城市、集镇,从四川、重庆、湖北、湖南到贵州,到处都有,绝大部分不是重庆人。重庆, |

|

||

|

只是他们船工生涯中漂泊的一站而已。当然他们也给我们留下了宝贝,而且很霸道——这就是举世闻名的川江号子,但是,川江号子撑不起一个文化体系,只能算是和劳动号子之类近似的音乐形式。 |

|||

|

船工文化,是另外一个独立体系,和重庆有关联,但二者不能划等号,而且差得很远。 袍哥码头就不一样了,这是很多普通重庆人自己的民间组织,广大人民群众踊跃加入。 据大袍哥唐绍武回忆,在抗战前,重庆就有6、7万袍哥。1936年,重庆全市人口(主城区)才47.1018万人,超过10%的人口加入了袍哥,如果做个减法,去掉19万多女性,再把小孩、老人去掉,这个比例更加惊人,不会低于一半。 想想看,在一个城市,一半的青壮年男性都加入了同一个民间组织,这该是个多么牛X哄哄的组织呀! 在前清,袍哥本来是个带有浓厚的黑社会色彩的地下组织,一直属于严打对象。孙中山同学要造反,就要团结一切可以团结的力量,当然也包括黑社会。袍哥也确实在孙中山的造反大业中起了重要作用,还牺牲了不少大哥小弟。造反成功后,袍哥们意气风发翻身做了主人,从地下走了出来,大肆发展队伍,终成正果。 |

|||

|

袍哥的地盘,就叫码头 |

|||

|

|

袍哥文化的核心,就是兄弟义气,至少是以义气相标榜。天大地大,不如袍哥规矩大,这个规矩,就是兄弟至上、义气至上。 |

||

|

一个码头,根据大小,可以有一个公口,也可以有好几个公口并存。公口,就是袍哥的基层组织,一个公口小的几十号人,多的几百人。重庆的仁义礼智信五堂袍哥,从高官土豪,到各行大小老板,再到普通公务员,以及船工、叫花子,全部都一网打尽。到了一个地方,不拜袍哥的码头,不管你是当官还是做生意,哪怕是讨口要饭,也完全混不走。 这样,重庆这个城市,就被深深打上了袍哥的烙印。 到现在,袍哥这个组织已经被取缔60多年,但是重庆话里面至今还有很多袍哥话的遗存,重庆人的性格里面,袍哥痕迹也非常重。组织虽然不在了,但重庆人往往在不自觉中,用袍哥的标准,从严要求自己和兄弟们:如不能拉稀摆带、兄弟之间要相互扎起等等。 所以,码头文化,准确地说,应该正名为袍哥文化。 |

|||

|

资讯来源:微信公众号——水煮重庆 |

|||